シマエナガの名前の由来とは?意味や特徴がわかる5つの視点

ふわふわとした白い羽と愛らしい表情で、多くの人を魅了している野鳥「シマエナガ」。その可愛らしさからSNSや写真集でも人気を集めていますが、「シマエナガ」という名前には、どのような意味や由来があるのか気になったことはありませんか?

本記事では、シマエナガの読み方や漢字表記、名前に込められた意味だけでなく、学名や英語での呼び名(洋名)、さらにはアイヌ語での表現やユニークな言い換え・別名まで、幅広くご紹介します。

名前の背景を知ることで、シマエナガという鳥が持つ文化的・生態的な魅力がより深く感じられるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

-

「シマエナガ」の名前に含まれる「シマ」と「エナガ」の意味と由来

-

正しい漢字表記と「縞柄長」との誤用の違い

-

学名や英語での呼び名が持つ意味と背景

-

アイヌ語や別名を通じたシマエナガの文化的な捉え方

シマエナガの名前の由来とは?意味や背景をわかりやすく解説

もふもふ動物ほっかいどう イメージ

もふもふ動物ほっかいどう イメージシマエナガの読み方と語源

「シマエナガ」という名前は、カタカナ表記のとおり「しまえなが」と読みます。読み方に難しさはありませんが、その名称には、鳥の外見や生息地にまつわる意味が込められていることをご存知でしょうか。

まず、「シマ」という部分ですが、これは模様を表す「縞(しま)」ではなく、地理的な意味の「島(しま)」を指しています。具体的には、北海道を象徴する語として用いられているのです。この使い方は、「シマフクロウ」のような北海道にのみ生息する動物たちにも共通して見られます。つまり、ここでいう「シマ」は、「北海道産の~」という意味合いを担っているのです。

次に、「エナガ」という言葉についてですが、これは「柄長(えなが)」という漢字が当てられます。エナガという鳥は、体長の半分以上を尾羽が占めており、まるでひしゃく(柄杓)のように“柄(え)”が長いことから名付けられたとされています。尾を除いた体の大きさはわずか10cmほどで、日本に生息する鳥のなかでも特に小柄です。

このように、「シマエナガ」は“北海道にすむ、尾の長い小さな鳥”という意味を持つ名前だということがわかります。名前のひとつひとつに、自然とのつながりや、生息地の文化的背景が反映されている点は、動物名における興味深い特徴のひとつです。

また、シマエナガは「エナガ」という種の亜種であり、分類学上はスズメ目エナガ科エナガ属に属する野鳥です。本州以南には、頭部に黒い模様のある「エナガ」が広く分布していますが、シマエナガはその模様がなく、頭部全体が白い姿が特徴的な、北海道のみに生息する亜種となっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 読み方 | しまえなが |

| 「シマ」の語源 | 北海道を意味する「島」 |

| 「エナガ」の語源 | 長い尾を持つ=柄長(えなが) |

| 名前の意味 | 北海道に生息する尾の長い小型鳥 |

| 学術的分類 | エナガの北海道亜種(スズメ目エナガ科) |

シマエナガの漢字表記について

「シマエナガ」は、日常的にはカタカナで記載されることが多い名称ですが、正式な漢字表記は「島柄長(しまえなが)」と書きます。

この漢字には、鳥の生息地と身体的な特徴が明確に表現されています。

「島」は、「北海道」を表しています。日本では、北海道が他の本州・四国・九州と異なる動植物の分布帯に位置しているため、北海道固有の種には「島(しま)」という文字がよく使われます。たとえば「シマフクロウ」なども同様です。この場合の「島」は、地理的な意味での「離れた島=北海道」と捉えるのが自然です。

続いて、「柄長(えなが)」という文字ですが、これは尾羽が非常に長いという鳥の形状を表すものです。シマエナガの全長は約14cm、そのうち尾羽が7〜9cmと非常に長い割合を占めています。この「尾が長い」特徴から、「柄の長いひしゃく」をイメージして「柄長」と名付けられたとされています。

ここで注意したいのが、「縞柄長」という誤表記との混同です。「縞(しま)」は、しま模様のことを意味する漢字ですが、シマエナガにはそのような模様はありません。特に顔の部分は真っ白で、模様もありません。そのため、「縞柄長」ではなく「島柄長」が正しい漢字表記となります。

このように、シマエナガという名前の漢字には、北海道の自然の中で生きるその生態と姿が正確に反映されているのです。名前ひとつをとっても、環境や特徴が見えてくるのは、野鳥を知る楽しさのひとつともいえるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 正しい漢字表記 | 島柄長 |

| 「島」の意味 | 北海道(生息地)を示す地理的表現 |

| 「柄長」の意味 | 尾羽が長いことを示す表現 |

| 誤表記との違い | 「縞柄長」ではなく、「島柄長」が正解 |

| 生息の特徴 | 北海道のみに生息し、本州以南には分布しない |

このように漢字表記を丁寧に読み解くことで、シマエナガという鳥の持つ背景や魅力が、より深く理解できるようになります。

名前の由来と尾の特徴の関係

もふもふ動物ほっかいどう イメージ

もふもふ動物ほっかいどう イメージ「シマエナガ」という名前には、その外見の特徴がしっかりと反映されています。

特に注目すべきは、「エナガ(柄長)」という言葉と、鳥の尾羽の形状との関係です。

エナガという名前の由来は、“柄が長い”という意味の「柄長(えなが)」にあります。柄というのは、ひしゃくやおたまの持ち手の部分のこと。つまり、エナガは「柄が長い鳥」という意味を持っており、それがまさにこの鳥の尾の長さに当てはまるのです。

シマエナガの体長はおよそ14cmですが、そのうち約7〜9cmが尾羽。このように体の約半分以上が尾に占められているため、ほかの鳥と比べて尾がとても長く見えます。

尾羽のバランスが独特で、飛ぶときにもその長さがふわりと目立ちます。写真で見た際に、身体が丸くて尾だけスーッと伸びているのは、シマエナガらしさのひとつです。

このように、「柄長(エナガ)」という名前は見た目のインパクトや、野鳥としての特徴をそのまま表現している名称だといえるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前の語源 | 「柄が長い」を意味する「柄長(えなが)」 |

| 尾の長さ | 体長14cm中、約7〜9cmが尾羽 |

| 特徴 | 体の半分以上を尾が占めるバランス |

| 見た目の印象 | ふわふわした丸い体にスッと長い尾が目立つ |

こうした名前と外見の結びつきがあることで、より深くその鳥の個性が感じられます。

「シマ」は北海道を指す言葉

もふもふ動物ほっかいどう イメージ

もふもふ動物ほっかいどう イメージ「シマエナガ」という名前に含まれる「シマ」は、模様の“縞”ではなく、「島=北海道」を表す地理的な言葉です。

日本では、離島や特定の地域にのみ生息する動植物に対して、「シマ(島)」という文字を当てることがあります。たとえば、「シマフクロウ」も同様に、北海道を意味する「島(しま)」を由来とした名称です。

この場合の「シマ」は、模様や柄を指す「縞(しま)」とはまったく意味が異なります。シマエナガの顔は真っ白で、模様がないのが特徴ですので、「縞柄長」と表記するのは誤りです。

また、「シマ」が北海道を指すようになった背景には、日本列島の動植物の分布における「ブラキストン線(津軽海峡線)」という境界線が関係しています。この線を境に、北海道と本州以南では生息する動物の種類が大きく異なります。

シマエナガは、そのブラキストン線以北、つまり北海道にしか生息しない亜種であることから「シマ」の名が付けられたと考えられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 「シマ」の意味 | 地理的に北海道を指す「島」 |

| 他の例 | シマフクロウも同様の命名法 |

| 間違えやすい点 | 「縞」模様の“しま”と混同しやすいが別物 |

| 地理的背景 | 「ブラキストン線」により生息地が限定されている |

このように、「シマ」は北海道の自然や地理的特徴を象徴する言葉として、シマエナガの名前の中に込められています。

それは単なる名称ではなく、生息地と生態を反映した意味のある言葉なのです。

シマエナガの名前の広がりと親しまれている別名

もふもふ動物ほっかいどう イメージ

もふもふ動物ほっかいどう イメージシマエナガの学名とその意味

もふもふ動物ほっかいどう イメージ

もふもふ動物ほっかいどう イメージ生きものの正式な名前として使われる「学名」は、世界共通の分類体系で個体を正確に示すための名前です。

シマエナガにもこの学名があり、その意味を知ることで、鳥としての特徴や分類の位置づけをより深く理解することができます。

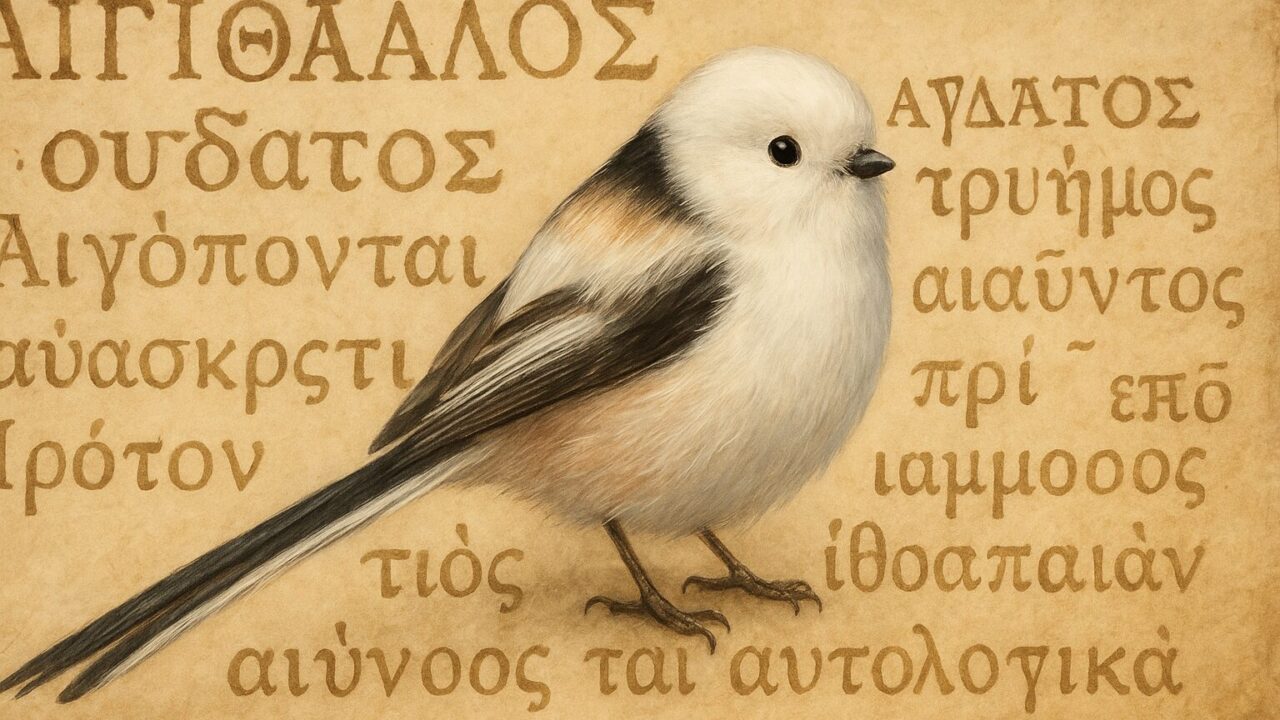

シマエナガの学名は、Aegithalos caudatus japonicus または Aegithalos caudatus trivirgatus という2通りの表記が見られます。どちらもエナガの亜種として分類されており、地域や研究機関によって使い分けられることがあります。

この学名はラテン語をもとにしていて、それぞれの単語に意味があります。

-

「Aegithalos」 はエナガ属を示す属名です。古代ギリシャ語から派生しており、小さくて活発な鳥を意味するとされています。

-

「caudatus」 は「尾のある」という意味で、長い尾羽が特徴であることを表しています。

-

「japonicus」や「trivirgatus」 は亜種名で、「日本に生息する」または「3本の線模様をもつ」という意味合いが含まれています。

(※実際にはシマエナガの頭部は真っ白で線模様はないため、他の亜種との分類上の特徴を表す名前です。)

学名は見慣れない言葉に感じられるかもしれませんが、その構造や意味を知ると、動物の特徴やルーツをより身近に感じられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 | Aegithalos caudatus japonicus または trivirgatus |

| 属名(Aegithalos) | 小型の活発な鳥を意味する |

| 種小名(caudatus) | 「尾のある」=尾が長いという特徴 |

| 亜種名(japonicusなど) | 日本に生息することや外見の微細な違いを表す |

| 特徴との関連性 | 長い尾・日本固有・分類上の特徴を反映している |

学名の中には、見た目や生息地だけでなく、発見者の名前や文化的背景が反映されている場合もあります。

シマエナガの場合も、日本の自然を象徴する存在として、学名にもその痕跡がしっかり刻まれています。

野生の鳥類の

英語での呼び名と洋名の違い

シマエナガは日本で広く知られている可愛らしい野鳥ですが、英語圏でもその特徴にちなんだ呼び名が使われています。

表現のされ方にはいくつかの違いがあり、科学的な名称としての「洋名」と、イメージを重視した愛称的な呼び方が存在します。

まず、最も一般的に使われているのが “Long-tailed Tit”(ロング・テイルド・ティット)です。

これは鳥類学における正式な分類名で、尾が長いという特徴を端的に表したものです。シマエナガの学名にもあるように、この英名は属する鳥の分類全体を示すものとして広く認識されています。

一方で、SNSや写真集など親しみを込めて紹介される場面では、“Snow Fairy”(スノー・フェアリー)という愛称も見られます。

こちらは直訳すると「雪の妖精」。白くふわふわした見た目が、雪景色の中で舞う妖精のように見えることから名付けられています。

このように、「Long-tailed Tit」は分類上の名称、「Snow Fairy」は愛称として使われているという違いがあります。どちらもシマエナガの魅力を表していますが、使用される文脈は異なります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 一般的な英名 | Long-tailed Tit(分類名・学術的文脈) |

| 親しみを込めた愛称 | Snow Fairy(見た目に基づく愛称) |

| Long-tailed Titの意味 | 「尾の長い小鳥」=種の特徴を表す |

| Snow Fairyの意味 | 「雪の妖精」=見た目の印象を強調 |

| 違い | 科学的名称と愛称としての役割の違い |

用途や目的に応じて、適切な呼び方を選ぶことがシマエナガの魅力をより豊かに伝えるポイントです。

観察記録やSNS投稿など、場面に合わせて使い分けてみるのも良いでしょう。

アイヌ語でのシマエナガの呼び方

もふもふ動物ほっかいどう イメージ

もふもふ動物ほっかいどう イメージ北海道に生息するシマエナガは、その地域の自然と深く関わってきた鳥です。

先住民族であるアイヌの人々も、この鳥を独自の言葉で呼び、自然の一部として大切にしてきました。

アイヌ語では、シマエナガを 「ウパㇱチㇼ」または「ウパシ・チリ」 と呼びます。

この言葉は2つの単語から成り立っており、

-

「ウパㇱ(upas)」は「雪」

-

「チㇼ(cir)」は「鳥」

という意味を持ちます。つまり、「ウパシ・チリ」は直訳すると『雪の鳥』となります。

冬になると白い森に現れるシマエナガの姿を、そのまま表したような、自然への観察と敬意が込められた表現です。

また、このような名付け方は、アイヌ文化における自然との共生の感性をよく表しています。

名前に動物の特徴だけでなく、季節や風景のイメージを重ねることで、その存在の意味合いまで表現しているのです。

日本語の「シマエナガ」という名称が分類上の意味を重視しているのに対し、アイヌ語では、目の前に現れるその瞬間の情景が名前に込められています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| アイヌ語での名称 | ウパㇱチㇼ/ウパシ・チリ |

| ウパㇱ(upas) | 「雪」を意味する |

| チㇼ(cir) | 「鳥」を意味する |

| 全体の意味 | 雪の鳥(冬に現れる小鳥の姿) |

| 命名の特徴 | 季節感・自然観察を重視した表現 |

このように、アイヌ語での呼び方は、単なる分類を超えて、自然との深い関わりを伝える文化的な意味を持っています。

シマエナガを見る際、その背景にある言葉の豊かさにも目を向けてみると、より深い理解につながるでしょう。

アイヌ語について知りたい方はこちらを参考にしてみてください

言い換え表現とユニークな別名

もふもふ動物ほっかいどう イメージ

もふもふ動物ほっかいどう イメージシマエナガは、その独特な見た目と愛らしい動きから、多くの人々の心をとらえてきました。

そのため、正式名称以外にも、さまざまな言い換えやユニークな呼び名で親しまれているのが大きな特徴です。

たとえば、「雪の妖精(Snow Fairy)」という呼び名は、特に冬の季節によく使われる表現です。

白くふわふわとした姿が、雪の中から現れた小さな妖精のように見えることから名付けられました。SNSや写真展のタイトルでも頻繁に登場しており、今では“第二の名前”ともいえるほど浸透しています。

そのほかにも、「豆大福」や「雪だるま」、「まんまるちゃん」といった表現が多くの人に楽しまれています。

これらの言い換えは、見た目の印象をそのまま言葉にしたもので、正面から見たシマエナガの形や色が自然に連想させることばです。

さらに、顔文字「・▲・」で表現されることもあり、これはつぶらな瞳と小さなクチバシをシンプルに表したユニークな表現として、インターネットを中心に広がっています。

こうした言葉が生まれる背景には、見る人の想像力や愛情が込められていることが多く、単に「かわいい」だけではない、深い共感が感じられます。

季節によって見た目が変わるシマエナガだからこそ、呼び名にもバリエーションがあるのです。

| 呼び名 | 意味・背景 |

|---|---|

| 雪の妖精(Snow Fairy) | 冬のふわふわした姿から命名された愛称 |

| 豆大福 | 丸くて白い姿が和菓子を連想させる |

| 雪だるま | 冬毛で膨らんだシルエットの印象から |

| ・▲・(顔文字) | 正面顔の目とくちばしを再現した表現 |

| まんまるちゃん | その形をそのまま表現した親しみのある呼び方 |

このように、多くの人の間で親しまれる別名や愛称は、シマエナガの魅力をより多面的に伝えてくれます。

最後に、言葉にすることでその存在がより身近に感じられるようになるのは、自然と人との関係が豊かだからこそ。

もしシマエナガを観察する機会があれば、どんなふうに見えるか、どんな呼び方が合うか、ぜひ自分だけの名前で呼んでみるのも楽しいかもしれません。

小さな姿にたくさんの呼び名をもつシマエナガ。そんな豊かな表現の数々が、私たちの心をあたたかくしてくれるのではないでしょうか。

シマエナガの名前の由来を総括

記事のポイントについてまとめます。

-

シマエナガの「シマ」は「縞模様」ではなく「島=北海道」を意味する

-

「エナガ」は漢字で「柄長」と書き、尾が長いことに由来する

-

「シマエナガ」は「北海道に生息する尾の長い小鳥」という意味を持つ

-

正式な漢字表記は「島柄長」であり、「縞柄長」は誤り

-

シマエナガはエナガの亜種で、日本では北海道のみに生息する

-

学名は「Aegithalos caudatus japonicus」または「trivirgatus」とされる

-

学名の「caudatus」はラテン語で「尾を持つ」を意味する

-

「シマ」は地理的に北海道を示す言葉として他の動物にも使われる

-

英語名は「Long-tailed Tit」で、分類学的な呼び方

-

「Snow Fairy(雪の妖精)」は見た目の印象からつけられた愛称

-

アイヌ語では「ウパㇱチㇼ(雪の鳥)」と呼ばれ、自然との結びつきを表す

-

尾羽が体長の半分以上を占める点が名前の由来と一致する特徴

-

名前に含まれる言葉は見た目・生息地・文化的背景を表している

-

見た目の印象から「豆大福」「雪だるま」などの別名も存在する

-

シマエナガの名前は、生態や分類だけでなく季節感も含まれている

あわせて読みたい